国庆遇上中秋,8天长假可不都是阖家欢乐的时光,对不少家长来说,“带娃写作业” 是甜蜜的负担。

尤其是低年级孩子,作业量真不算多。

我家孩子二年级,语文作业就是8页国庆特色作业(慢悠悠4个小时能完成),数学作业只是每天两列口算(10分钟左右完成)。

老师建议每天做一点,我开始觉得不是难事,可真到了执行时才发现,假期里让孩子安心写作业,比平时上班赶早高峰还难。

假期写作业的难,藏在 “心态” 和 “场景” 里

最初我信心满满,和孩子约定 “每天白天玩痛快,晚上还是像以前一样写作业”。

可刚回到老家,计划就碎成了渣。

孩子的心态先 “跑偏” 了。

在他眼里,“放假” 就是挣脱所有束缚的代名词 —— 不用早起上学,不用按点写作业,和表哥凑在一起,一人抱着一个平板,从动画片看到小游戏,喊吃饭都得连哄带拽,从早到晚,停不下来。

好不容易把平板收起来,催他写两行口算,他小嘴一撅,头摇得像拨浪鼓:“放假还写作业,我还没玩够呢!”

就算被拉到书桌前,也是魂不守舍:手里抠着橡皮,耳朵听着隔壁房间的pad声音,写一道 “3×6” 能愣神两分钟,最后潦草地填完数就想交差,明显是 “人在书桌前,心在游戏里”。

其实,我个人也体会到了场景的干扰。

平时我习惯早上 5 点起床,能安安静静学习。可回老家后,我再也不是 “早起第一人”,也找不到可以独处又不影响他人的房间。

我想过躲到外面找个地方学习,可连续几天的阴雨裹着阴冷的风,刚走到门口就打了退堂鼓。

待在家里,孩子写作业时总被各种声音打断:收拾物品的响动、孩子们的嬉闹声、此起彼伏的鞭炮声(国庆结婚的超多)......我自己都没法静下心来,更别提让注意力本就容易分散的二年级孩子了。

作业不能 “摆烂”,藏着 “承前启后” 的关键

好几次看着孩子抗拒的样子,我都想 “算了,8 天不写也没关系”,可一想到学习的 “连贯性”,又不得不硬着头皮坚持。

老师放假时特意强调过,低年级孩子的知识掌握,最怕 “断档”。

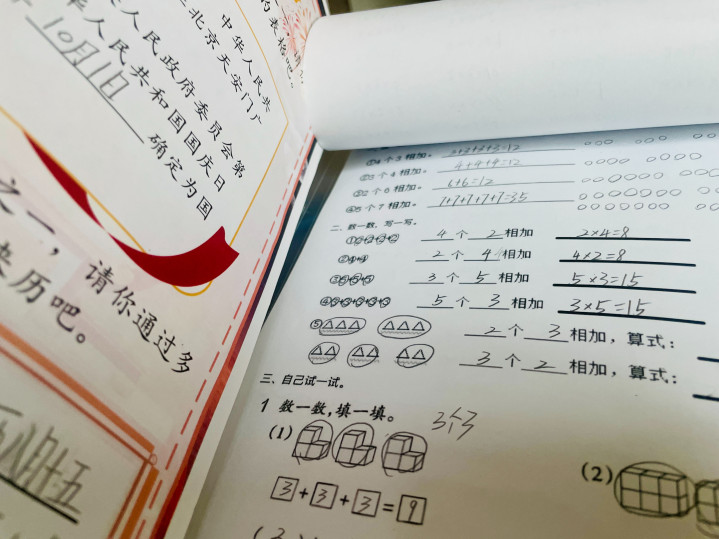

就像数学,孩子刚学完乘法,节后第一节课就要学除法,而除法的计算本质上是 “乘法的逆运算”。

要是这 8 天里不练口算,孩子把乘法忘得七零八落,到时候学除法只会越学越懵。

而且,完成作业也是在帮孩子建立 “规则感”。

如果因为放假就把作业抛到脑后,孩子会觉得 “规则是可以随意打破的”,开学后再让他重新适应 “按时写作业、按要求完成任务”,又得花好几天时间。

写字手不灵活,算题脑子不灵光。

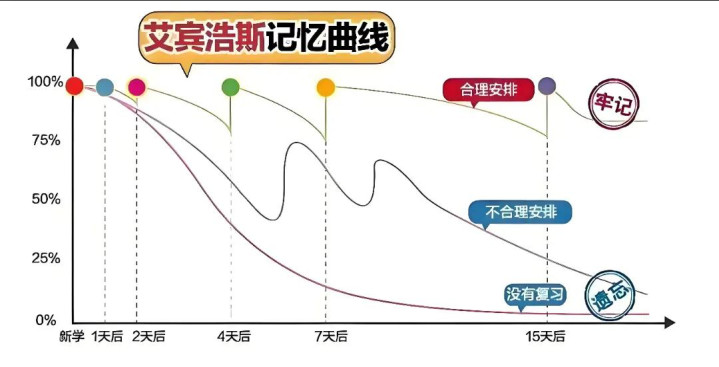

教育心理学里有个 “学习遗忘曲线”,说的是新学的知识如果不及时巩固,1 天后会遗忘 60%,7 天后遗忘率能达到 80%。

4 个 “不较劲” 的方法,让孩子从 “抗拒” 到 “配合”

硬逼孩子写作业只会适得其反,这几天,我试过好几招,终于找到能让孩子 “不抵触” 的节奏。

1、提前 “剧透” 作业,做好心理铺垫

放假前一天,孩子非常兴奋,大喊着:我解放了,要回老家尽情地玩了!

我没直接命令孩子 “要写作业”,而是把打印好的作业拿给他看,告诉他:玩的尽兴,每天也需要写点作业。老师说,节后就要学除法了,要不然跟不上。

虽然他一开始皱着眉说 “我乘法学得很好了,还用天天练?”

但我没反驳,只是说:“妈妈知道你想玩,这些作业也就几分钟完成,不耽误你玩!

这种 “提前告知” 的方式,其实是利用了积极心理学中的 “心理预设效应” —— 当孩子提前知道 “假期需要做什么”,而不是突然被要求,抵触情绪会少很多。

后来假期里再让他写作业,他虽然不情愿,但也不会严重反抗,因为他知道 “这是早就说好的事”。

2、借 “伙伴力量”,让学习变成 “互动游戏”

孩子和表哥待了 4 天,我发现 “同伴影响” 比我唠叨10句都管用。

一开始两个孩子总凑在一起玩平板,第一天大家都没写作业。

第二天,我们要去串门,两个孩子不想去,就让他选择写作业,还是去串门。

在串门和写作业之间,孩子们更喜欢写作业,但我家孩子对字帖有些抗拒。表哥说:我教你!我也有作业。

原本不情愿的作业,因为有了 “同伴比对”,变成了有干劲的事情。

儿童社会学中的 “同伴模仿效应”认为 :低年级孩子的行为很容易受身边人的影响,当同伴在学习时,他们会不自觉地 “跟风”,甚至想 “比一比”。

后来他们一起跳绳、做仰卧起坐、晨读、学英语,不仅减少了看平板的时间,还让学习有了 “乐趣感”。

3、用 “好事记录”,把 “要他做” 变成 “他要做”

之前分享过记录好事的方法,放假也坚持记录。

这次直接将记录本带回家,孩子每做一件好事,同样立即写下来。

孩子非常关心每天有几件好事,一看还没凑够10件好事,就想想还有什么任务没做。

这时候,写作业就是孩子的大救星。

这种方式其实是行为心理学中的 “正强化” :当孩子发现 “完成作业能获得成就感,就会从 “被动接受” 变成 “主动争取”。

4、放宽 “规则”,不跟孩子 “较劲”

假期是需要放松的,所以对他也格外宽松。

写作业不用严格卡时间,写一页纸就可以休息 10 分钟;数学作业可以 “隔一天做一次”;如果感觉有点累,那就改天再写。

教育学家蒙特梭利曾说:“儿童的学习需要遵循‘内在节奏’。”

假期里不必追求 “完美完成作业”,给孩子一点弹性,让他在 “愿意做” 的时候去做,反而能让学习更高效。

写在最后:假期写作业,“坚持” 比 “完美” 更重要

这个假期,孩子没有每天按时完成作业,也有过 “写作业敷衍了事” 的时候,但至少,他没有完全放弃 。

第四天完成了大部分语文特色作业,做了两页口算和数学小练习,还每天坚持运动、晨读和学英语。

对二年级的孩子来说,这已经足够了。

其实,假期作业的意义,从来不是 “完成多少任务”,而是帮孩子保持 “学习的状态”,让他知道 “即使放假,也不能完全丢掉学习的习惯”。

作为家长,我们不必因为孩子偶尔的抗拒而焦虑,也不必因为作业没 “完美完成” 而自责,只要多一点耐心,多找一些适合孩子的方法,在 “玩” 和 “学” 之间找到平衡,就能让假期既充满欢乐,又不失学习的意义。